誰でもできる変形性膝関節症の痛み対策!原因とかかりやすい人の特徴

鍼灸・整体MUKU院長平松です!

今回のテーマは意外と多くの人が抱えている変形性膝関節症のお辛い痛みを緩和する方法をご紹介します。今からでも、誰でも、簡単にできてしまう対処法を3つにまとめましたので、ぜひご参考ください!

また年齢とともに発症する人が多くなるので、原因とかかりやすい人の特徴を知っておいて、予防に努めることも大切です。

誰でもできる3つの対処法

では早速、3つの対処法を紹介していきます!

1. 薬物療法

薬物療法には3つの方法があります。

- 内服薬:痛み止めの服用、炎症止め

- 外用薬:軟膏や湿布

- 関節内注入薬:直接、膝関節へステロイドを注入

関節内注入薬に関しては、病院での処置になるので自分ではできませんが、内服薬と外用薬に関しては市販薬でも痛みを抑える効果はあります。

一時的に痛みを緩和できますが、根本的な治療にはなりませんので、鎮痛薬や湿布とさよならしたければ病院や鍼灸整骨院などの専門家と一緒に改善していきましょう!

2. サポーターで固定

変形性膝関節症の痛みは、サポーターで固定すると緩和できます!

関節が不安定な状態にあるので、その関節を固定させてあげると膝にかかる負担を軽減することができます。

膝のサポーターはバチっと固定するベルト型と、履くタイプの筒型と、スポーツタイプなどのさまざまな種類があります。

変形性膝関節症には、強く固定できるベルト型をおすすめします。

しかし、サポーターは基本的に使わない方がいいので、あくまでも動いている時などの膝に負担がかかる場面で使用した方がいいです。

サポーターを使用した状態は圧迫されているので、つけ続けると血流障害が生じることもあります。

サポーターは種類がとても多いものなので、自分に合ったモノかがわかりづらいですよね。迷ったときは、試着ができるスポーツ用品店で選ぶのがおすすめです。

試着して、歩いてみて痛みが緩和されているかどうかを基準に選ぶと間違いないですね!

3. 膝を温める

膝関節の痛みにより膝関節周囲の筋肉や血管が緊張し、循環障害を引き起こします。循環障害は温めてあげることで、一時的に回復するので痛みが緩和します。

外出時には保温サポーターで膝を温めることができるので、冬の寒い時期には常備しておくと安心ですね!もちろん家にいる時はお風呂で温めて痛みを緩和できます。

原因と痛みにくいカラダづくり

ここまでは一時的な痛み緩和ですが、原因にアプローチすると膝が痛みにくいカラダづくりができます。まずは原因を知りましょう!

原因

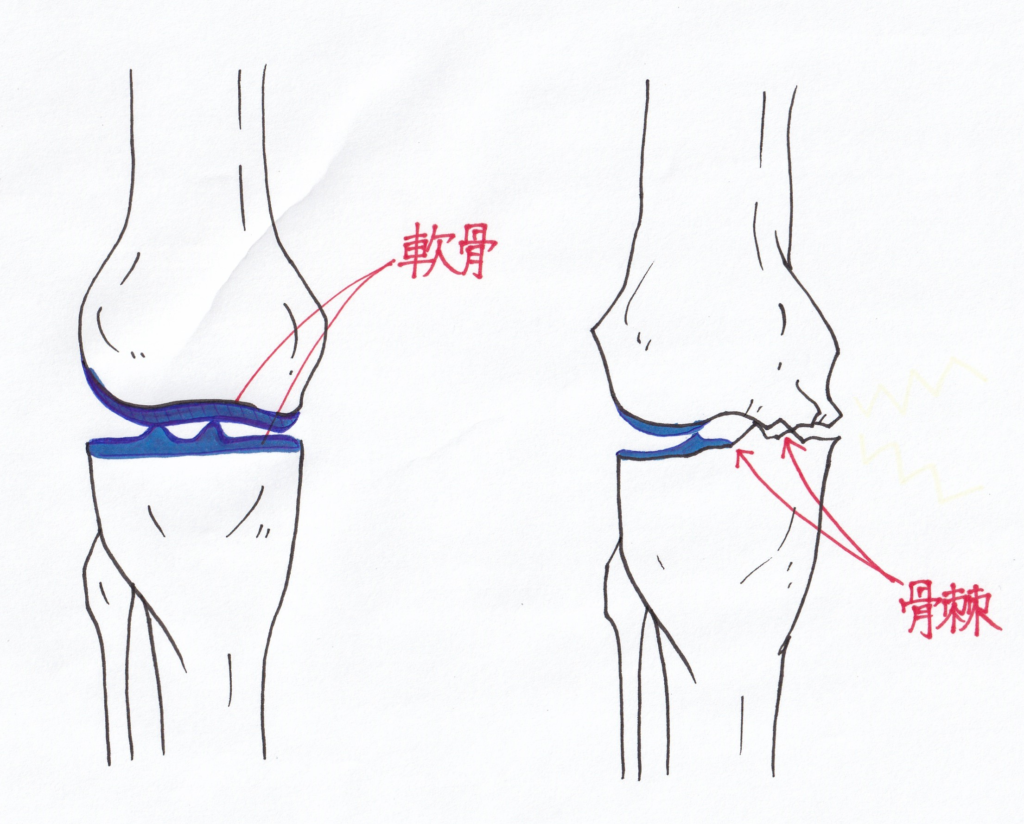

変形性膝関節症(膝OA)とは膝の関節にある軟骨が徐々に摩り減り、骨と骨がぶつかることにより、炎症、痛み、膝に水がたまるなどの症状があらわれる疾患となります。膝関節にも、股関節、足関節でもみられますが、中でも一番多くみられるのが膝関節となります。

発生原因はさまざまあり、加齢、長年にわたる関節への負荷、外傷、骨折、遺伝性があるとされています。

- 明らかな原因が認められなく発症(加齢、長年にわたる関節への負荷)するものを一次性と呼びます。

- 関節の外傷、骨折などの原因に続発して発症するものを二次性と呼びます。

変形性膝関節症の80%が一次性といわれています。

痛みにくいカラダへ

1. 手術

手術は極力避けたい方が多いと思います。しかし膝関節の損傷次第では対処法の一つとなります。

変形性膝関節の進行度(損傷状態)はグレード0(正常)~グレード4(重症)とあらわします。グレード4の状態であれば歩行困難になるほどの痛みが伴うこともあり、医師との相談が重要となります。

2. 運動療法(筋肉トレーニング)

運動療法は痛みの緩和にも予防にもなるため、とても重要になります。なぜなら変形性膝関節症を伴うと、大腿四頭筋(太ももの前の筋肉)が弱くなり、膝関節を支持する働きが低下してしまい、膝関節の痛みに繋がってしまうからです。

運動療法をしないまま筋力低下を放っておくと…

膝の痛み→日常生活の運動低下→大腿四頭筋の筋肉低下→膝関節の支持力低下→膝関節への負担増大→膝の痛み

このような悪循環を断ち切るため、運動療法が重要になってきます!

トレーニングなので少し大変に感じますが、テレビを見ている時などに習慣化させると辛く感じずに継続しやすいです。

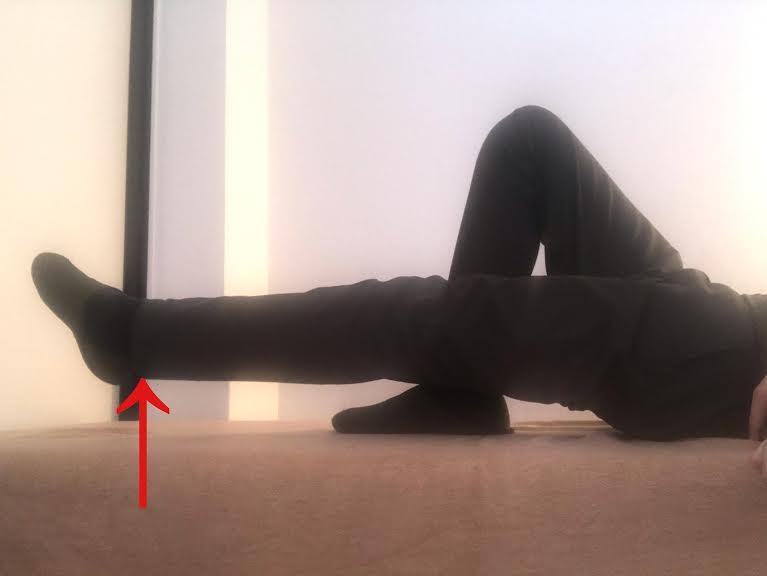

運動療法のやり方

片足を90°なるように曲げて地面に足を着けます。逆足を上矢印の方に10cm程度の高さまでつま先をゆっくりと上げ、5秒間保ちます。ゆっくり下ろします。これを5セット行います。

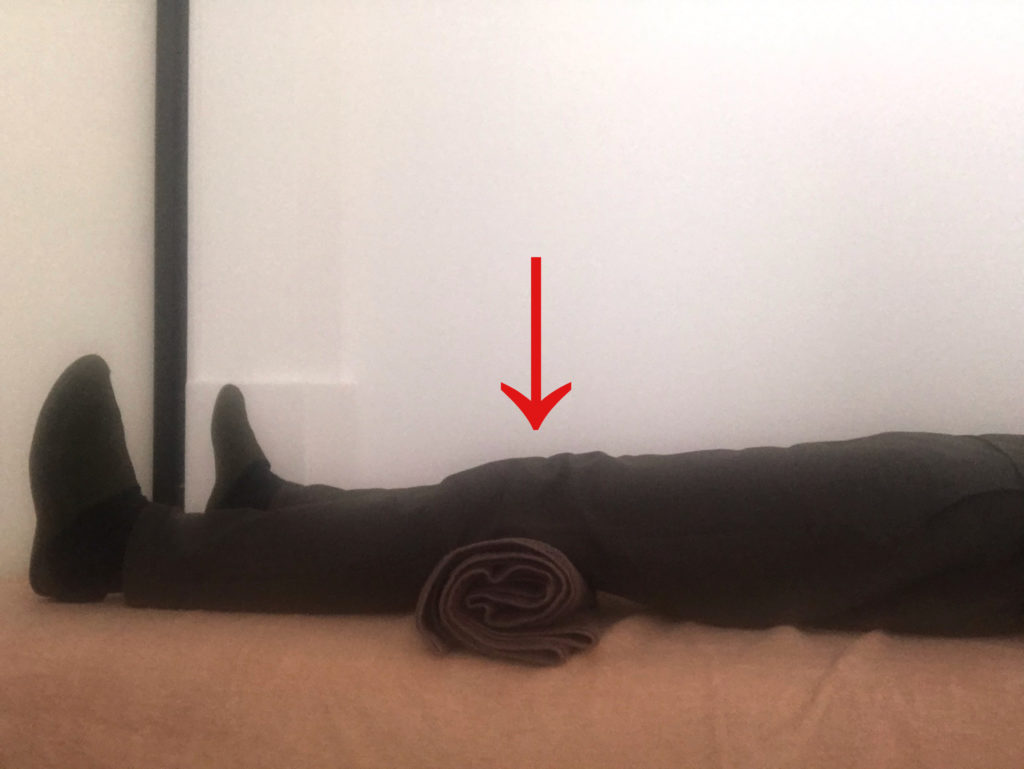

仰向けに寝て、片足は膝を曲げ、逆足を脚を伸ばした状態から10cm程度矢印の方向にゆっくり上げます。その状態で5秒間保ち、ゆっくり下ろします。これを5セット行います。

仰向けに寝て、脚を伸ばした状態で、丸めたタオルの上に片足の膝を乗せます。丸めたタオルを矢印の方向へ膝裏で押すように太ももに力を入れます。この力の入った状態を5秒間保ちます。これを5セット行います。

3. 鍼灸治療

膝関節の痛みにより膝関節周囲の筋肉や血管が緊張し、循環障害を引き起こします。そのため膝の痛みに対しては特に鍼治療を行い、膝関節の痛みを取り除くことを目的とします。

膝の水のたまり対しては灸治療が有効となります。しかし症状の進行度が高い状態であれば、手術前の保存療法となってしまうため、症状が悪化する前からしっかりと対処することをおすすめします。

また鍼灸治療だけではなく運動療法との併用が重要となり、運動療法(筋肉トレーニング)によって生じる、筋疲労や筋肉痛などの症状を鍼灸治療で緩和できるため、運動療法を苦痛なく行う事ができます。

4. 減量

肥満型ですと、膝関節への負担が大きくなるため、減量することも大切な対処法となります。なかなか運動する機会がなくなり、体重が増加してしまいがちですが、膝への負担を考えると減量も重要となります。

なりやすい人の特徴と予防

特徴

- 性別:3:1の割合で女性に多く見られる。

- 年齢:40~50歳の中高年

- 体型:肥満型に多く見られる

予防

膝関節周囲の筋肉トレーニングを行うことによって膝関節の負荷を抑えることができるため、変形性膝関節症になりやすい40歳~50歳までに、トレーニングを日頃から行っていく事が大切になります。

まとめ

変形性膝関節症は加齢とともに発症しやすい疾患ですので、普段から膝関節周辺の運動療法を心がけが重要となります。また体重増加に伴い膝への負担が増えるため体重減少も大切です。予防をしっかりと行い、40歳、50歳になっても変形性膝関節症にならないカラダにしましょう。